「生きることを、面白がる」をコンセプトに活動する『PANCETTA(パンチェッタ)』は、脚本・演出・俳優の一宮周平氏が立ち上げた個人ユニットだ。10月にはザ・スズナリで第14回公演『ゾウ』を上演。2024年には、1ヶ月京都に滞在し“ゼロから創作する”実験を行う予定だ。

パンチェッタは2013年5月に誕生し、今年で10周年を迎えた。一宮氏の個人ユニットでありながら、パンチェッタには美術・音楽面で活動に併走するメンバーがいる。画家の松本亮平氏、そして作曲家・ピアニストの加藤亜祐美氏だ。インタビューでは、一宮氏を筆頭に生み出されるパンチェッタの特異性、美術・音楽が芝居に入り込む価値、そして彼らが次に仕掛ける実験について話を聞いた。

自分中心の人生を生きるため、芝居の道に

—一宮さんは、大学卒業後にお芝居を始めたそうですね。どんなきっかけで進路を決めたのでしょうか?

一宮:大学では教師になるために勉強していて、芝居の道に進んだのは勢いなんです。ふと、「このまま教師になったら自分の人生になにが残るんだろう?」と思ったんですよ。20歳そこそこで教師になって60歳前後まで働くとして、40年子ども中心の人生になるのか、と。免許さえ持っていればいつでも教師はできるので、もう少し分中心で生きてみても良いんじゃないかと思っちゃったんです。ただ、それまでまったく芝居はやったことが無かったんですよ。本当にミーハーな気持ちで、「ちょっと映画出るわ」と根拠も無く言っちゃった(笑)。それで、「もうやるしかない」と俳優になりました。

パンチェッタ主宰の一宮周平氏

—俳優としてキャリアをスタートし、その後どのような経緯で脚本や演出の道に進んだのでしょうか?

一宮:1年間養成所に通い、卒業後は小劇場の芝居に出させてもらうようになりました。何度か舞台に上がって「芝居らしいことができたな」と思えるようにはなったんですけど、出演している作品自体がつまらなく感じたんですよ。本来、俳優にとって作品がつまらないかどうかはあんまり関係ないはずなんです。それより、「作品の中でどう存在するか」が重要。でも、僕はどうしてもつまらないのが嫌で「自分は俳優じゃないな」と。納得できる作品にしたくて、自分で書くようになりました。その後、2013年にパンチェッタを始動しました。

—松本さんは、パンチェッタ初期から画家として携わっているそうですね。

松本:第1回公演『Role』から、キービジュアルを描かせてもらっています。一宮とは高校の同級生で、私が絵が得意なことを知ってくれていたんです。私は当時会社員だったんですが、ある日「今も描いてるんだよね?」と電話が来たんですよ。

画家の松本亮平氏

一宮:よく覚えてるね!

松本:当時、私は工場で研修を受けてたんです。1ヶ月間毎日、自販機に貼ってある「1個ずつ取り出してください」っていうシールを印刷してて。『Role』は「自分の役割」や「労働」がテーマの作品だったのもあって、自分の状況にマッチしていたんですよ。だから電話が来たときのことは、すごく印象に残ってますね。それ以降、ほとんどの作品に携わっています。そして5年程前にサラリーマンを辞めて、今は画家1本で活動しています。

第1回公演『Role』 2013年8月30日(金)~9月1日(日)@BroaderHouse https://www.pancettapancetta.com/1st-role

一宮:パンチェッタのビジュアルは、もうひとり齋藤俊輔という京都在住のデザイナーも一緒に作ってます。彼も同じ高校で、1個上の先輩なんですよ。身近なところに彼や松本のような存在がいたのでお願いしてみたら、すごく素敵な作品を作ってくれて。それぞれの分野で活躍しているふたりなので、本来パンチェッタでお願いしているような額ではお願いできないんですけどね。

松本:一宮のことは昔から「面白い人だ」と思ってたし、彼はやり遂げる人だと分かっていたので。最初に「舞台の絵を描いてくれ」と言われたときも、いい加減な結末にはならない確信があったんですよ。私にとっては、毎回納期までに絵を完成させられるかだけが懸念です(笑)。

“生き物”のように創作する

—加藤さんは、パンチェッタで音楽を担当しているそうですね。どのような経緯で携わるようになったのでしょうか?

一宮:外部の団体に僕が俳優として出演したときに、知り合ったのがきっかけですね。ゲネプロ(本番さながらのリハーサル)が終わって本番まであと数時間というタイミングで、彼女が「少し直します」みたいなことを言っているのが聞こえて来て。「こんなにギリギリまでトライするんだ、すごいな」という印象が妙に残っていて、「パンチェッタの音楽を作ってほしい」と声をかけました。

加藤:最初は『Role』の映像を観て「私の腕ではまだ足りないかもしれない」と思っていたんですが、第4公演『米』がオムニバス形式の公演で、複数あったうちのひとつの作品に曲を付けたところから少しずつご一緒するようになりました。

第4回公演『米』 2015年9月2日(水)~9月6日(日)@下北沢小劇場「楽園」 https://www.pancettapancetta.com/4th-kome

—加藤さんが、ここまで長く深くパンチェッタに携わるようになったのはなぜですか?

加藤:「舞台で生演奏をやってみたい」と相談を受けて、コアに関わるようになりました。お芝居の中で生演奏があるってあんまり見たことがないし、自分がお芝居の中に入れることもすごく興味深くて。「お芝居に対してこういうジョインのしかたがあるんだな」と思えて、面白いですね。

公演中毎日舞台に立っていて思うのは、「1度たりとも同じことが起きない」ということ。役者が同じセリフを言っているようでも、毎回違う印象を受けるし、パンチェッタでは1度も飽きたことがありません。そんなふうに実験をし続けられるって、奇跡的なことだと思うんですよね。しかも音楽は私に預けてくれて「ダメなところはダメと言うので思うようにやって」と言ってくれるので、のびのびと好きにできる。めちゃくちゃ刺激的なんです。

作曲家・ピアニストの加藤亜祐美氏

—パンチェッタは「思うようにやってください」という方針なんですね。一宮さんは、演出をするうえで意図的に余白を残しているのでしょうか

一宮:そうですね。音楽だけでなく俳優、音響、照明など、どのセクションに対しても「僕のやりたいことを的確に表現してくれ」という想いは無いんです。むしろ僕が書いた本に対しそれぞれの感じたものを自由に表現してもらって、寄り集まって出来たものに「こうしていこう」と言うことが多いですね。

加藤:あまりト書き(登場人物の動作や心情に関する指示)も無いので、役者が立ってみて「こんな世界観だったんだ」って浮き彫りになっていく感じ。なんか、すごく“生き物”みたいです。

一宮:ト書きはかなり減らしています。「生きている人間が見たい」と思っているので、そのとき役者が感じたことを好きに表現してほしいんですよ。音楽も同じで、「この世界を観て、鳴った音をください」というスタンスです。

加藤:オーダーが無いので、最初は「試されてるのかな?」と思いました(笑)。でもそうではないんだと分かって、年々面白みが増してきています。私はどうやら「〇〇みたいな曲を作って」と言われると「じゃあその曲を使えば良いじゃん」と萎えてしまうタイプのようなので、この環境が合っているみたいです。

一宮:一緒に作っているメンバーとは、公演期間中でも「もっとこうじゃない?」「そっちがそうなるならこっちも変わるね」みたいな会話をします。その感覚が通じ合うときは、気持ちいいですね。

パンチェッタにおける美術と音楽の価値

—パンチェッタが芝居だけでなく、音楽や美術に力を入れているのはなぜですか?

一宮:単純に面白いし、音楽や美術をやっている人を見ると「羨ましいな」と思うんです。芝居って大変だけど、結局は誰にでも喋れる言語や、誰にでも出来る動きであることが多い。でも「ピアノを弾け」「絵を描け」と言われても、無理じゃないですか。芝居って言葉で説明する部分が多いけど、音楽や美術はそうじゃない。言語の通じないところにも届いていく。そういう意味でも一緒にやれていることを面白いと思うし、自分にとっては「それを活かしている」ことも大事です。ただ関わってもらっているのではなく、「一緒に作っている」ことが大事だと思っています。

—松本さんは画家としてお芝居に関わることに、どんな価値があると思いますか?

松本:個人的には「広がり」を感じられることに価値を感じます。絵を見に来てくれる人って、本当に限られた層なんですよ。パンチェッタがきっかけで異なる層に絵を見てもらえることは、本当にありがたい。あと作品の中で最初に出来上がるのが絵なので、それがどうお芝居に繋がるのか本番で確かめるのも面白いです。個人の創作活動にも刺激になりますね。

—加藤さんは、どんなところに価値を感じていますか?

加藤:CMや映像などほかのお仕事では、決まっている世界に私の音をはめ込んでいくことが多いです。それもそれで面白いけど、パンチェッタではリアルタイムに反応を感じながら音が変わります。あらかじめ曲は書くけど、1度も同じように演奏できたことが無いんです。だから、日々「自分の音が生きている」と感じられるんですよ。パンチェッタにおいて、音楽はBGMでもないし、主役になることもない。でもひとつの“生き物”して存在できることに、意味を感じています。

一宮:加藤さんからは、魔法のように曲が出てくるんですよ。

加藤:でも、仕事によっては出てこないこともあるんですよ(笑)。ここでは役者さんたちからダイレクトにインプットさせてもらえるので、その分アウトプットが増えていくんだと思います。

未就学児OK回と手話付き公演の実験

—10月にザ・スズナリで第14回公演『ゾウ』がありましたね。この公演では、未就学児OK回や手話が付いている聴覚サポート回があったとのこと。なぜそのような取り組みをしたのでしょうか?

一宮:「より多くの人に届けたい」という気持ちが年々強くなっていて、そのための取り組みです。子どもがいると劇場になかなか行けない人もいるので、未就学児OK回は騒いでも良いことにしました。子どもが泣いてしまっても大丈夫で、むしろ「出ていかず中にいてください」というコンセプトです。聴覚サポート回は、今年の『下北沢演劇祭』に参加したことがきっかけで作りました。区民と一緒に作品を作る機会があって、そこで「耳の聞こえない知り合いを連れて来たい」と言われたんです。今まで見てもらうことのなかった方々との出会いが印象的で。その後、そんな方々にも見てもらえるようにと、自分の公演にも手話通訳を取り入れてみることにしました。予想以上に面白かったですね。

加藤:私の中で、未就学児OK回は神回でした!『ゾウ』は6歳の子どもが出てくるお話で、客席にいた男の子がセリフを繰り返すなど声を出してくれたんです。それが、登場人物とシンクロしているように感じて。舞台上と客席がセパレートされないという、ミラクルが起きたんです。お客さんも「あれはあの子のことだったよね」みたいに繋げてくれて、一緒に想像を広げていけるってすごい素敵だなと思いました。

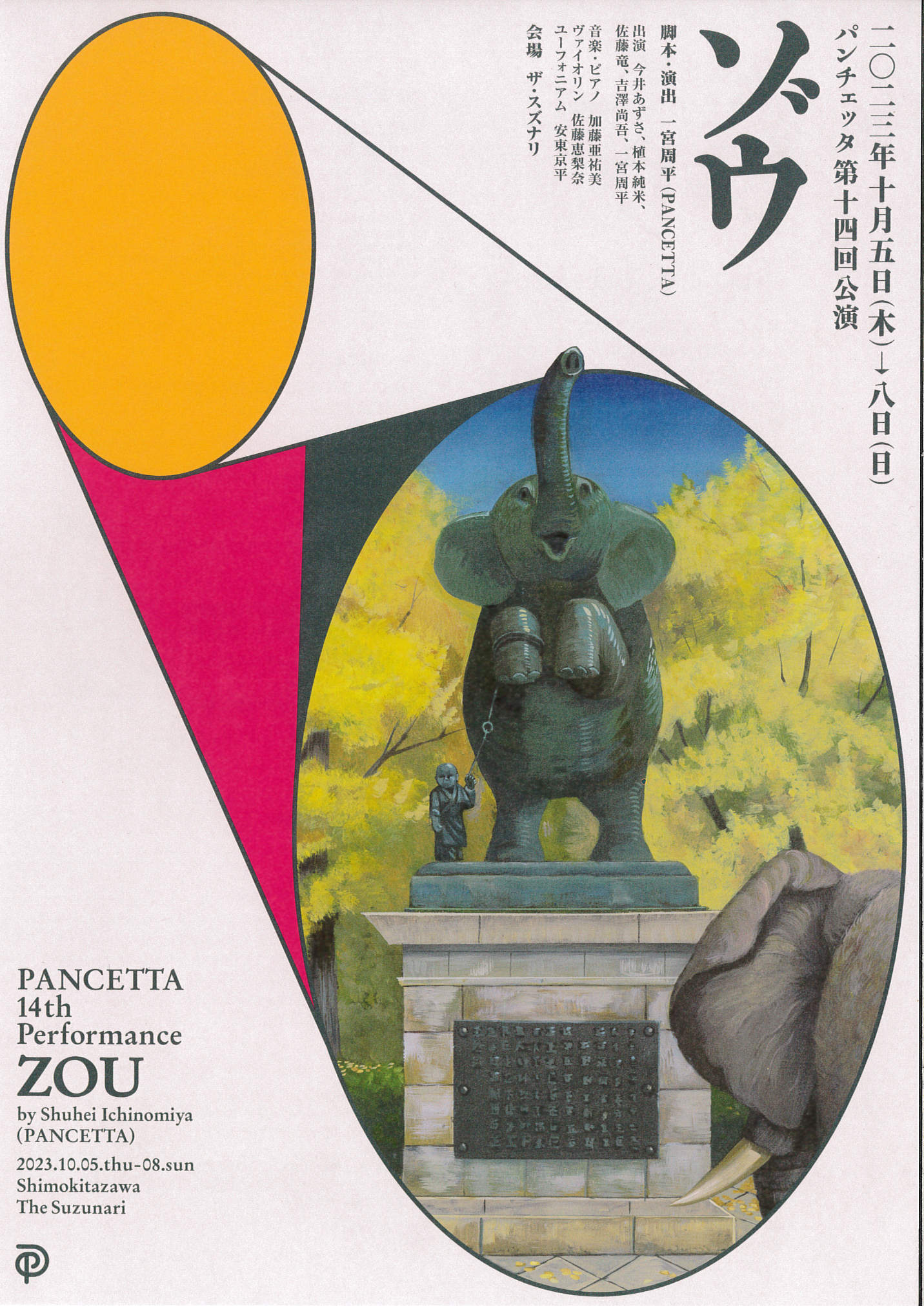

第14回公演『ゾウ』 2023年10月5日(木)~8日(日)@ザ・スズナリ

http://r.goope.jp/the-suzunari/free/zou

—下北沢は劇場が多く、お芝居に携わる方にとっては馴染みのある街ですよね。皆さんは、下北沢にどんな印象を抱いていますか?

一宮:僕は、ほとんどの公演を迷わず下北沢でやってます。2021年に1日だけ本多劇場で公演をさせてもらったんですけど、すごく感慨深かったですね。音楽の方が武道館を目指すのと同じような感覚で、僕らにとって本多劇場は特別です。また、下北沢で公演をやっているとふらっと新規のお客さんが来てくれることがあるんですよ。演劇って値段が高いわりに内容が不透明だから、入りにくいはずなんですが、下北沢だとそこまで敷居を感じずに来てくれる。下北沢は演劇の文化が根付いた、独特の街だと思いますね。

松本:スーツを着た私が言うのもアレですけど(笑)、下北沢は堅苦しくない、発想が柔らかい街だと思います。たとえば喫茶店に動物のはく製が置いてあったり、古本が積み上げてあったり。会議室の椅子ですらおしゃれに感じます(笑)。あと若い年代の方が多くて、すごく活気がある。私にとっては普段あまり来ない街なので、新鮮に感じます。

パンチェッタが次に仕掛けることとは

—今、クラウドファンディングをしているそうですね。どのような目的で実施しているのでしょうか?

一宮:35歳以下のアーティストの創作支援をする「KIPPU」というプログラムにパンチェッタを選んでいただいて、2024年1月に1ヶ月京都に滞在することになったんです。スタジオと劇場は提供いただけるんですが、滞在制作費が足りなくて。「自分のやりたいことなのにお金を出してもらうなんて」と思ってなかなか踏み出せなかったんですが、人に力を借りてみるのも良いのかなと思いクラウドファンディングやってみることにしました。パンチェッタを始めて10年、これもひとつの“一歩踏み出す”ということかなと。

『KIPPU』は、ロームシアター京都と京都芸術センターが協働で行うU35創造支援プログラム。採択されると、京都での滞在制作のためスタジオと劇場が提供される。パンチェッタは2023年度に採択された。

https://www.kac.or.jp/32486/

—1ヶ月京都に滞在し、どのような創作活動をするのでしょうか?

一宮:1ヶ月かけてゼロから創作することだけが決まっていて、今のところまったくの白紙です。京都に行って、集まった仲間とともに現地を歩く。そこで「なにが生まれるのかな?」という実験を年明けにやります。

加藤:なにも考えず、着の身着のまま京都に行ってなにが生まれるか。楽しみです!

※クラウドファンディングはこちら※

『初の京都公演を成功させたい!日本中の人に「生きることを、面白がる」を伝えたい!』

—今後、パンチェッタとして仕掛けたい実験について教えてください。

一宮:ひとつ明確にあるのが、イタリア公演です。以前公演した『Sen』は、チラシのビジュアルが船なんですが、船首に「PANCETTA」※と書いてあるのを見てイタリア人の方がすごく喜んでいて(笑)。現地の方はこんな反応をしてくれるんだと思ったので、いつかイタリアでやってみたいですね。あと空間にこだわらず、劇場以外で公演するなど形にとらわれないことをやっていきたい。今もジャンルで括ったら「演劇」だけど、僕らとしてはあんまり演劇をやっている感覚は無いんですよ。「面白ければなんでもいい」と思っているので、その感覚をどんどん広げていきたいですね。

※パンチェッタは、豚バラブロック肉を塩漬けにし、乾燥・熟成させて作る加工品のこと。イタリア料理の具材で使われることが多い。

第8回公演『Sen』 2018年11月24日(土)~26日(月)@下北沢Half Moon Hall

https://www.pancettapancetta.com/8th-sen

松本:私は、具体的にはイメージできていないですが「描いて終わり」にとどまらない関わりを持てたら面白いと思っています。コロナ禍に、リモートで舞台を作るプロセスを公開したことがあるんですよ。そのときはデザイナーの先輩と私と一宮君の三人で話をしながら、ビジュアルができていく過程を出しました。今は「絵を描いて待つ」役割ですけど、私ももうちょっと関わるようなことを……いや、もちろん絶対に出演はしないですけどね(笑)。

一宮:画家役で出るとか?でも、僕は、そういうのもありだと思います。公演期間中に描いてもらって、そのフローを見せるとかも……

松本:手だけなら良いけど……(笑)。

—舞台を作るプロセスを公開というのは、『PANCETTA LAB』のことでしょうか?

一宮:そうですね。コロナ禍で、お客さんを公演に呼ぶのは「悪」みたいな時期があったじゃないですか。でも、僕らは劇場を借りているし予定もあけている。じゃあ稽古をして、それを無料公開しようということになったんです。なにかが生まれる瞬間って、苦しい反面面白いんですよね。僕自身、書いた本を読んでもらうときはすっごい不安だけど、絵や音楽が生まれてくる瞬間はすごく楽しい。その瞬間をもっと共有したいと思って、『PANCETTA LAB』をスタートしました。

『PANCETTA LAB』は、2021年1月に立ち上げた、出会い・研究・実験を目的とした企画。作品の生まれる過程や瞬間を観る側が共有できる取り組み(画像提供:パンチェッタ)

https://youtube.com/playlist?list=PL4VAKfYuBgdkQ-k__Gtp2sURR_H_TCPbw&si=fx2oJYCvz6emjuE8

加藤:今のお話とも重なりますが、パンチェッタって出来上がったものも面白いけど、出来上がるまでに旨味があるんですよね。だから役者が苦しんでいるところも含めて、稽古から見れる公演とかも面白そう。私は舞台が出来上がるまでの一瞬一瞬がたまらない魅力だと思ってるので、そういうところに触れてもらうためのなにかができたら良いなと思います。

一宮:下手したら本番より面白いかもしれないね(笑)。

加藤:稽古中に信じられない瞬間が生まれたりもするし、そういう瞬間に触れられることってなかなか人生でないと思うんです。だからパンチェッタの“はらわた”を見せるのも、ひとつの手なんじゃないかと!